El patrimonio cultural expresa la solidaridad que une a quienes comparten un conjunto de bienes y prácticas que los identifica, pero suele ser también un lugar de complicidad social. [1]

Entre el 30 de agosto y el 10 de septiembre la Ciudad de Pinar del Río devino expresión de dos importantes hitos en su historia cultural: de connotación nacional, los festejos por la Virgen de la Caridad del Cobre, con origen en el Oriente cubano entre 1612 y 1613; y, de connotación local, el otorgamiento del título de Ciudad a Pinar del Río por Su Majestad Isabel II, el 10 de septiembre de 1867. Ambos con patrones originarios en el universo cosmogónico que acompañó el proceso de conquista y colonización y sus principales instituciones: Dios, representado por la Iglesia, y el imperio español, por el Rey. No es casual que exista una estrecha correlación entre la fundación de ciudades hispanoamericanas y la festividad de su santo patrón.

Una aproximación a nuestra génesis identitaria nos hará volver no solo a ese contexto, sino también a la que antecede. La elección del sitio para establecer una población no siempre dependió de la experiencia de los conquistadores, sino también de la praxis aborigen, las villas Nuestra Señora de la Asunción de Baracoa (1511) y San Salvador de Bayamo (1513) [2] son exponentes de ello; y, por otro lado, las herramientas y perspectivas a utilizar en tan necesario acercamiento, además de ser contemporáneas, tendrán que velar por la modernidad compartida por los protagonistas en los diferentes espacios y tiempos históricos tratados, proceder que exige de un mirar antropológico.

Como he tratado de explicitar en el título, el acercamiento que aquí se realiza a dichas celebraciones tiene una perspectiva patrimonial, y se fundamenta en las tesis de Georg Lukács (Budapest, 1885-1971) y José Luis Romero (Buenos Aires, 1909-Tokío, 1977). Lukács, historiador, filósofo y crítico literario, considera que en la relación entre la arquitectura y el público se genera, mediante un lento proceso, la vivencialidad del espacio, “que va desde la mera significación del espacio/obra hasta la evocación de un sentimiento que nace de formas diversas y muy heterogéneas en sí y que se funde en la misión social que juega la obra”. [3]

Romero, exponente de la historia cultural en América Latina que se distingue por el anclaje de los estudios de mentalidades a la ciudad, asume la historia del urbanismo [4] como una interpretación de la producción material y las ideas manifiestas en las representaciones de los protagonistas que intervienen en el proceso de su construcción; considerando que ambas se combinan sin linealidad ni igualdad alguna, sino mediante relaciones contingentes sin jerarquías preestablecidas. De la referida obra resultan básicas aquí tres tesis: 1) las ciudades son formas jurídicas y físicas elaboradas en Europa e implantadas sobre tierras prácticamente desconocidas; 2) el proceso de creación de las ciudades tiene como protagonista un grupo urbano que si bien difiere en su tradición originaria e inserción en la sociedad de la que provienen, las circunstancias lo hicieron homogéneo y, 3) el sentido de verdad en la mentalidad fundadora encuentra su fundamento en el cristianismo, que más que una fe religiosa era, en rigor, la expresión radical de un mundo cultural. [5]

Los cimientos de las consideraciones aquí ofrecidas no se encuentran pues, en los discursos que anuncian los prístinos documentos de archivo o textos historiográficos, sino en su análisis de contenido, en su interpretación en aras de desentrañar la significación cultural que los protagonistas le otorgan; se ha de entender entonces como cultura no solo como saber, “sino forma interior, capacidad de valorar, para advertir la importancia y trascendencia de las cosas” [6], al estilo del periodista y filósofo Jorge Mañach (Sagua la Grande, 1898, San Juan, Puerto Rico 1961). Como indica la Dra. Yamilé Deriche Redondo: ”Es imposible pensar en una subjetividad aislada de la cultura, el patrimonio y la vida social, del mismo modo que es imposible pensar la cultura y el patrimonio sin las subjetividades que los sostienen”. [7]

Por su complejidad, se presenta en este artículo una aproximación a los pasajes socio-históricos que marcan momentos claves en la construcción de un valor (¿patrimonial?) en los festejos a la Virgen de la Caridad, quedando para otro espacio lo relacionado con el otorgamiento del Título de Ciudad a Pinar del Río. En un proceso que, como indica Georg Lukács, resulta ser lento, no podría tratarse aquí más que de algunas aproximaciones.

Entre el 30 de agosto y el 8 de septiembre la Iglesia de la Catedral San Rosendo de Pinar del Río celebró la novena en honor a la Virgen de la Caridad del Cobre, ejercicio de devoción que se practica durante nueve días con el fin de obtener alguna gracia o solicitar determinado favor a la virgen María cubana, acción que, en la religiosidad popular, dentro del templo o en intimidad del hogar, se acompaña del ofrecimiento de un exvoto como recompensa del favor solicitado.

Si la institución eclesiástica sugiere que la intercesión de la Virgen esté acompañada de la imitación de las virtudes que probaron la santidad de María, en el ámbito popular, donde la relación devoto-santo permanece al margen de Dios, adquiere matices de profunda familiaridad, ámbito en el que cariñosamente de le llama Cacha o Cachita, en un tono que bien podría ser interpretado de absoluta admiración o desafío. La producción de bienes que acompaña a la virgen de la Caridad está marcada por el exvotismo, y en ello prima el levantamiento de una ermita en la cual venerarla (su casa), espacio que abandona en brazos de sus fieles para encontrarse con la comunidad.

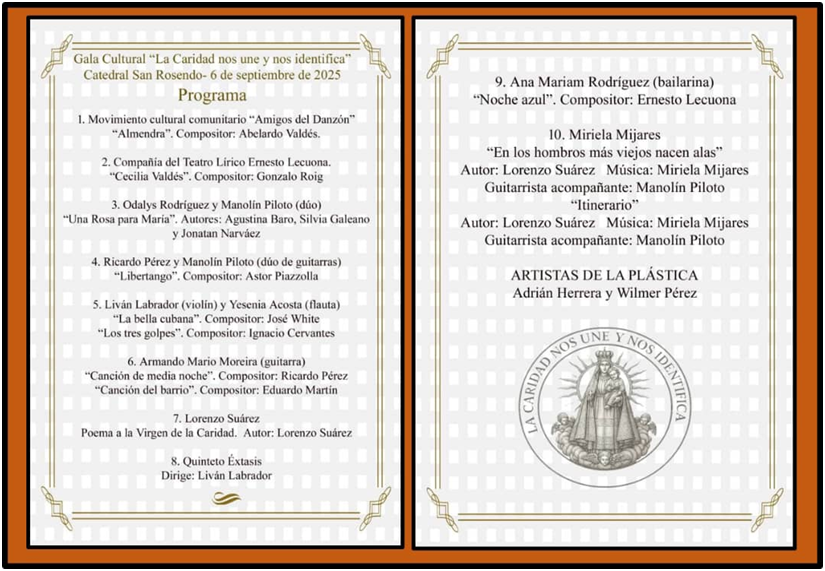

La gala cultural “La Caridad nos une y nos identifica”, celebrada en la noche del 6 de septiembre en la Iglesia Catedral San Rosendo, se erigió en espacio de colaboración por la puesta en valor del patrimonio cultural cubano, y no en pocas ocasiones en referentes de bienes culturales en condición de Patrimonio Cultural de la Nación o en proceso de ello como el Movimiento cultural comunitario “Amigos del Danzón”, en estudio por parte de los especialistas de la Dirección Provincial de Patrimonio para elaborar el expediente que, junto a otros territorios de la Isla, será propuesto al Consejo Nacional de Patrimonio tras una inscripción entre las expresiones culturales que forman parte de la Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial. Correspondió a ellos, bajo los acordes de Almendras (1938), de Abelardo Valdés (La Habana, 1911-1958), la representación de una obra símbolo dentro de la música popular cubana, connotación que avala el lugar que ocupa dentro y fuera de la Isla.

A continuación la Compañía del Teatro Lírico Ernesto Lecuona, con Cecilia Valdés (1931), de Gonzalo Roig (La Habana, 1890-1970), autor cuyo quehacer parecía eternizarse con la declaratoria de Monumento Nacional otorgada por la Comisión Nacional de Monumentos del Consejo Nacional de Cultura en 1970 a la casa Amistad no. 404, entre Barcelona y Dragones, en Centro Habana, sitio en el que vivió y realizó considerable parte de su obra el fundador de la Orquesta Sinfónica de La Habana (1922) y de la Ópera Nacional de Cuba (1938). [8] Cecilia, quizás la más popular de sus piezas, subía a escena por la sexagenaria compañía pinareña en homenaje a la patrona de Cuba.

En dúo, Odalys Rodríguez y Manolín Piloto hicieron gala de profunda devoción a la homenajeada con La Rosa para María (2023), composición de los cantautores católicos Agustina Baró, Silvio Galiano, Jonatan Narváez; Ricardo Pérez y Manolín Piloto (guitarra), Libertando (1974), himno a la libertad creativa compuesto por Astor Piazolla (Argentina, 1921-1992), no solo uno de los mayores exponentes del tango, sino también de los músicos más importantes del siglo XX.

Liván Labrador (violín) y Yesenia Acosta (Flauta), amplificaron la voz de cubanía con otros dos de los grandes, José White (Matanzas, 1836 - París, 1918) e Ignacio Cervantes (La Habana, 1847-1905). De White, “el Paganini cubano”, La bella cubana (1853), una de las tres piezas más emblemáticas de la cubanía según indica la investigadora Zoila Lapique Becali, Premio Nacional de Ciencias Sociales 2002; para el violinista Lic. Alfredo Muñoz Fernández, único ejemplo de concierto romántico por un cubano, lo que le ubica entre los valores excepcionales de la rica producción musical del siglo XIX. [9] De Cervantes, la contradanza Los tres golpes, pieza que al decir del Dr. Roberto Méndez Martínez, desborda su función bailable para sobrevenir como obra de concierto: “Cuando escuchamos algunas de sus danzas más difundidas como Los tres golpes, Adiós a Cuba o Los muñecos, sentimos que estamos en el terreno de lo propio bien asimilado” [10] ante la virgen, White y Cervantes, dos de sus ilustres hijos expulsados de la Isla en 1875 por José Gutiérrez de la Concha, Gobernador de la capitanía de Cuba, por contribuir con sus conciertos a la causa separatista en la Guerra de los Diez años.

Para el último segmento del programa, Armando Mario Moreira con Canción de media noche, del chileno Ricardo Pérez, y Canción del barrio o Son del Barrio, de Eduardo Martín, en un derroche técnico expresivo de la guitarra; Lorenzo Suárez, de su autoría, Poema a la Virgen de la Caridad; el Quinteto Éxtasis, bajo la dirección de Liván Labrador Morales y, en la danza, Ana Mariam Rodríguez, que interpretó, de Ernesto Lecuona (Guanabacoa 1895-Tenerife, 1963), Noche azul (1955). ¿El colofón?, Miriela Mijares, Lorenzo Suárez y Manolín Piloto, con En los hombros más viejos nacen alas e Itinerario.

¿Cuántas subjetividades, de esas que sostienen el patrimonio, en “La Caridad nos une y nos identifica”? El historiador Eduardo Torres Cuevas destaca entre los pilares de su formación el ambiente familiar de su niñez y en relación con la música comenta:

También tuve la dicha de oír interpretar a Chopin, Liszt, Mozart, Beethoven y, a quien se convirtió en mi preferido, Chaikovski. Lo interesante es que ello lo recibía junto con los cubanísimos Lecuona, Sánchez de Fuentes, Saumell, Cervantes, White. Estos últimos enseñaban a amar a Cuba desde lo más profundo, el sentimiento, condicionante del pensamiento. [11]

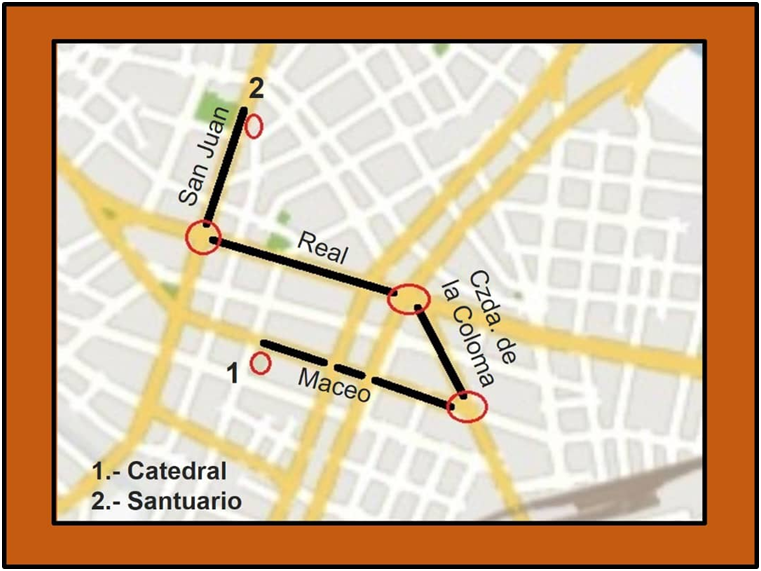

Tras la novena, a las 5:00 pm del 8 de septiembre, la imagen de la virgen fue llevada en hombros desde la Iglesia Catedral San Rosendo, emplazada en la calle Maceo esquina a Gerardo Medina (Vélez Caviedes), hasta su casa, el Santuario Diocesano Nuestra Señora de la Caridad en Pinar del Río, ubicado en Rafael Morales (San Juan) no. 100 G, entre Pedro Téllez e Isidro de Armas, acompañada por la Banda Municipal, la bandera cubana sostenida mayoritariamente por mujeres y una comunidad que, en el templo o en la intimidad del hogar, dialoga con Cachita.

El recorrido incluía las calles Antonio Maceo (Cárcel), Rafael Ferro (Calzada de la Coloma), José Martí (Real) y Rafael Morales (San Juan), diez cuadras interceptadas por Isabel Rubio (Recreo), Colón (Mariana Grajales), Máximo Gómez (San Rosendo), Gerardo Medina (Vélez Caviedes), Ormani Arenado (Rosario), Antonio Rubio (Yagruma) e Isidro de Armas, un trayecto al que se vincula el pasaje Palma y los ejes Pedro Téllez y Solano Ramos.

¿Cómo datar el origen de la procesión de la virgen de la Caridad del Cobre en Pinar del Río?, ¿quiénes participaron de su génesis?, ¿el trayecto recorrido esta vez marca la traza urbana de una antigua tradición pinareña? Con anterioridad a 1923, año en que se erige la ermita bajo su advocación en la calle San Juan, el homenaje a La Caridad debía tener como escenario la Catedral San Rosendo y, en torno a ella, la procesión fijada para el 8 de septiembre tras su declaratoria como Patrona de Cuba por el papa Benedicto XV el 10 de mayo de 1916, gracias obtenida en respuesta a la solicitud hecha por los veteranos de la Guerra de Independencia en el año anterior.

En el ámbito patrimonial no debe soslayarse que el nombramiento hecho por la Santa Sede es el reconocimiento a una tradición cuyas raíces han sido consolidadas a partir de la aparición de la imagen en la Bahía de Nipe entre 1612 y 1613, aproximadamente tres siglos con anterioridad. [12] Entre las notables huellas de su veneración, en busca de posibles paralelos en Pinar, se encuentra la construcción de una ermita de guano y tablas en el siglo XVII bajo su advocación en Camagüey:

Hasta el año 1734, los indios, con los rituales propios de una cultura afianzada en la naturaleza, debieron crear alrededor del culto a la Virgen un espacio personalizado por un alegre ambiente, a interpretación de los españoles, panorama que continuó reinando con posterioridad al acto exvotista de la familia Bringas-Varona, consistente en la construcción de una sólida edificación para las ceremonias. // Cuenta la tradición oral que doña Juana de Varona y Barreda añoraba tener un hijo a quien amar y legar su fortuna, pero parecía ser estéril y en acto de contrición prometió a la Virgen de la Caridad del Cobre erigirle un confortable santuario, asegurando su mantenimiento, incluso, después de su muerte. El exvoto sería cumplido una vez que naciera un hijo.87 La construcción de la edificación fue costeada por el coronel don Carlos de Bringas y de la Torre y su esposa doña Juana, “en un terreno que adquirieron fuera de la población junto al Camino Real de Cuba”. // Como en el caso de Santiago de Cuba —aunque allá debido a la vinculación de la Virgen con las minas de cobre—, el santuario quedó ubicado en las afueras de la villa. Distante del circuito de centros religiosos cuyos patronos estaban legitimados —traspolados— desde tiempos “inmemoriales”, el lugar no tardó en convertirse en un centro de actividades singulares, por ser un culto popular generador de un ritual de naturaleza y factura muy diferentes al que se hacía en las iglesias católicas. Los factores específicos que originaron la ocupación del espacio terminaron por dotarlo de una atmósfera sensorial propia. [13]

¿Responde la construcción del santuario pinareño a similar proceso exvotista? Entrevista realizada al sacerdote español Francisco Javier Jaureguí Gastro, párroco de Nuestra Sra. de la Caridad a partir de septiembre de 2022, con motivo del centenario de esta iglesia, en el 2023, nos aproxima a coordenadas similares al origen del santuario de Santiago de Cuba y Camagüey, tanto en el carácter exvotista como su ubicación distante del núcleo urbano, ya ocupado y jerarquizado por templos católicos foráneos.

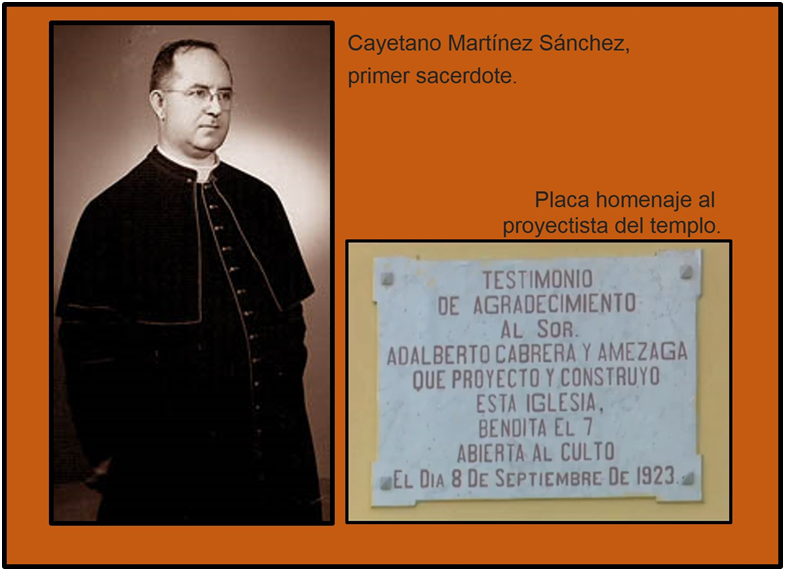

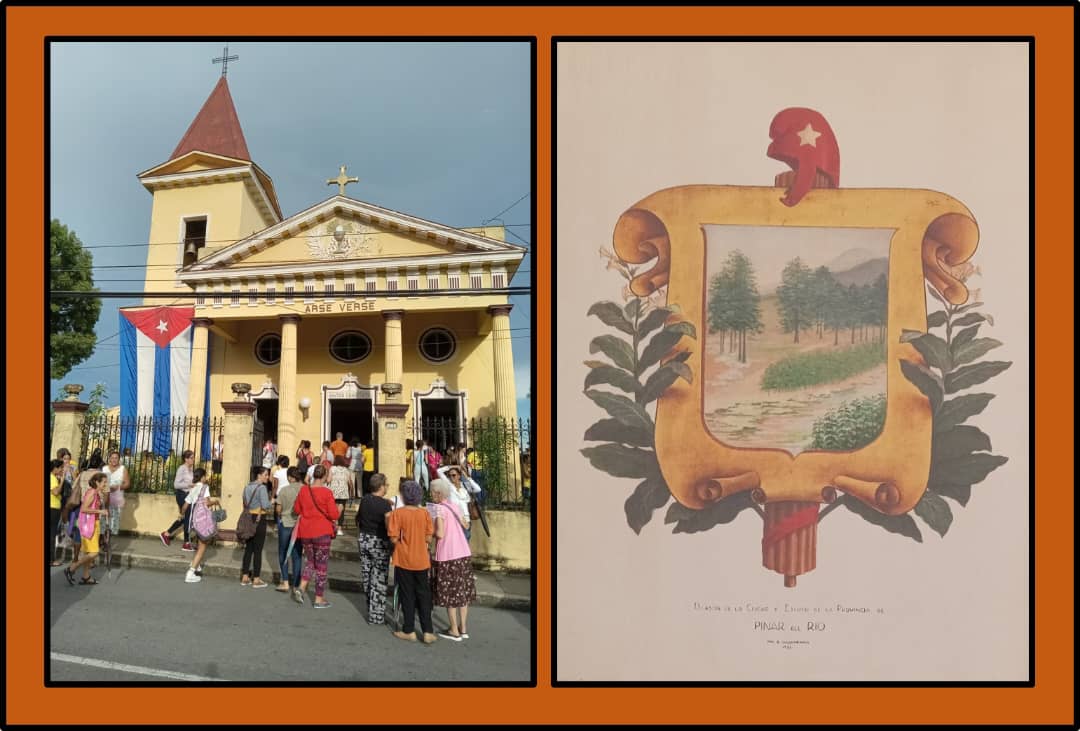

El origen parece estar en una dama pinareña, casada con un militar de cierta importancia, ella amaba muchísimo a su Pinar pero, como militar que era su marido, le trasladaron a otro lugar. Para ella fue una tristeza muy grande y en sus oraciones le pedía a la virgen: ̶ María, yo quiero volver a mi Pinar, yo quiero volver a mi Pinar; y volvió a Pinar. Entonces cuando volvió a Pinar dijo: ̶ Yo le tengo que agradecer a María, y se puso en contacto con amistades, con vecinos, precisamente de esta zona, que está en la calle San Juan, y se agruparon, fueron a visitar al Obispo, le propusieron la idea de construir una ermita; al Obispo le pareció muy bien pero no había fondos. Ella, esta mujer intrépida, junto con otros vecinos, se propusieron, crearon un patronato, fueron recaudando fondos, y luego el problema era ¿dónde?, ¿dónde construir la ermita?, porque esa era la zona de cuarteles, de hecho se llama así la calle, y decidieron que como estaba esta loma, pues que era un sitio un poco descentrado del centro de Pinar, pero que era un buen sitio para construir. Se adquirieron los terrenos y aquí decidieron construir la iglesia. Hubo que encargar al arquitecto que hiciera el diseño, Adalberto Cabrera y Amézaga. Se bendijo el 7 de septiembre de 1923 y el día 8 se celebró la primera misa en esta iglesia y era la primera misa del padre Cayetano, un sacerdote recientemente ordenado. [14]

Como en el caso camagüeyano el tempo para venerar a La Caridad quedaba fuera del circuito oficial, de modo que dialogar con ella exigía el sacrificio de asistir a la loma de Cuarteles. Otro rasgo que les une es la apropiación que los religiosos hacen de la imagen que tienen ante sí, observancia apuntada por el Obispo Pedro Morell de Santa Cruz ante la imagen camagüeyana en la visita pastoral que realizara de 1756: "en el nicho principal está colocada una efigie de Nuestra Señora de la Caridad, que es copia de la del Cobre, con su vidriera, y toda decencia". [15] Mientras se esperaba la salida de la virgen en esta procesión una señora convencía con absoluta vehemencia a otras dos, de la exactitud formal entre la virgen pinareña y la existente en el Santuario Nacional. En el imaginario popular resulta vital la conexión entre la imagen que se tiene ante sí y la “original”, tal si ello repercutiera en el acercamiento a la aparecida a los tres juanes en la bahía de Nipe en el siglo XVII. Subjetividades que otorgan validez a los bienes culturales en proceso de patrimonialización.

A partir de 1923 tanto el templo como la labor social del padre Cayetano Martínez Sánchez (España, 1899 – Pinar, 1986) personalizaron el culto pinareño tomando partido en su legitimidad mediante construcciones conmemorativas. Una década después de inaugurado el templo, el Papa Pío XI autorizó que la virgen de la Caridad del Cobre fuera coronada canónicamente, gracia que ejecutó en la mañana del 20 de diciembre de 1936 el obispo de Santiago de Cuba, Monseñor Valentín Zubizarreta. Allí estaba presente el padre Cayetano Martínez.

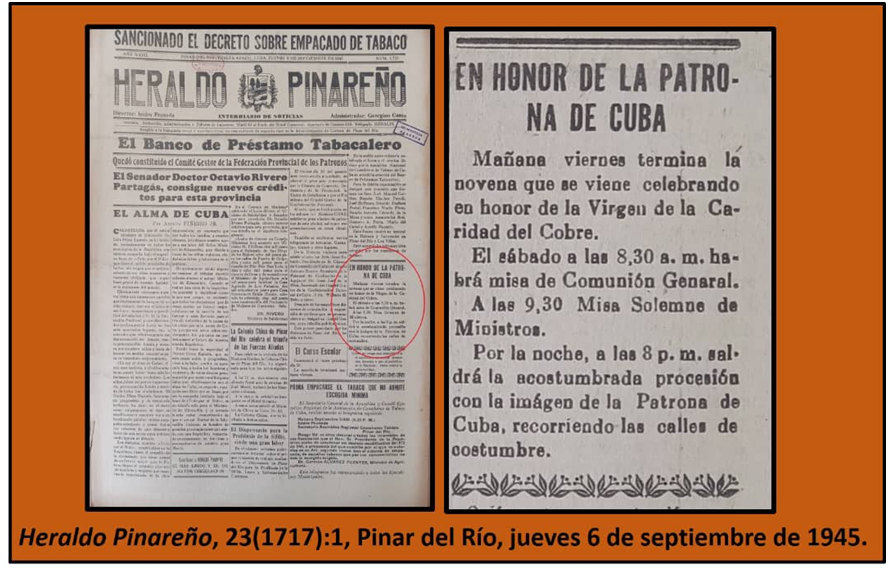

En cuanto a las celebraciones del homenaje a la Patrona de Cuba en Pinar del Río el Heraldo Pinareño de la década del 40, y años posteriores, anuncia en su primera página el cierre de la novena (el día 7), misa de Comunión General y Misa Solemne de Ministros (en la mañana del 8) y, a las 8:00 pm., “la acostumbrada procesión con la imagen de la Patrona de Cuba recorriendo las calles de costumbre”. [16] Si bien el enunciado connota en solidez de la práctica de esta expresión cultural entre los pinareños, para un forastero debía causar total desorientación. Un análisis de la relación entre urbanismo y esta festividad demanda sistematicidad en el manejo del patrimonio documental que atesoran nuestras bibliotecas y archivos, perspectiva desde la cual cuánto de permanencia existe en la ejecución del pasado 8 de septiembre.

En 1979 la Iglesia de la Caridad es erigida Parroquia, lo que la convierte en centro administrativo de su comunidad. A partir de entonces realiza bautizos y matrimonios, creando con ello nuevos lazos afectivos entre sus feligreses y el inmueble. Estar inscrito en sus libros deviene la huella material de estar atado, de algún modo a esta iglesia.

Nuevo reconocimiento a la Caridad del Cobre arribó con la visita pastoral a Cuba del papa Juan Pablo II en 1998, cuando “en un homenaje y reconocimiento al pueblo de Cuba, coronó y bendijo la imagen de la Patrona de Cuba el 24 de enero de 1998 durante la misa celebrada en la Plaza Antonio Maceo de la heroica Santiago de Cuba. Juan Pablo, devoto de la virgen, tuvo el altruismo de vincular el paisaje de la región pinareña con la idiosincrasia de sus habitantes, sentir que trasmitió mientras sobrevolaba por Pinar el 21 de enero de 1998 a las 4:00 pm., un texto cifrado en una tarja de mármol colocada en la fachada de la Catedral en celebración del primer aniversario de este acontecimiento.

Nuevo reconocimiento a la Caridad del Cobre arribó con la visita pastoral a Cuba del papa Juan Pablo II en 1998, cuando “en un homenaje y reconocimiento al pueblo de Cuba, coronó y bendijo la imagen de la Patrona de Cuba el 24 de enero de 1998 durante la misa celebrada en la Plaza Antonio Maceo de la heroica Santiago de Cuba. Juan Pablo, devoto de la virgen, tuvo el altruismo de vincular el paisaje de la región pinareña con la idiosincrasia de sus habitantes, sentir que trasmitió mientras sobrevolaba por Pinar el 21 de enero de 1998 a las 4:00 pm., un texto cifrado en una tarja de mármol colocada en la fachada de la Catedral en celebración del primer aniversario de este acontecimiento.

El siglo XXI trajo a la Patrona de Cuba otros lauros. Desde la Santa Sede, la Rosa de Oro de la Cristiandad, distinción creada por el papa León IX en 1049 para distinguir a personalidades católicas preeminentes, usualmente emperadores, reyes y duques, y a algunas advocaciones de la Virgen María. Fue otorgada por Benedicto XVI, el 26 de marzo de 2012.

Y ese mismo año, de especial significación para los cubanos por el incuestionable impacto no solo religioso, sino también social y cultural que trajo consigo, la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba organizó, en conmemoración del 400 aniversario del hallazgo de la imagen, la peregrinación de uno de sus más preciados tesoros, la imagen de la Caridad, conocida como “La Mambisa”, que custodia la Iglesia Santo Tomás Apóstol, en Santiago de Cuba, testimonio directo de la veneración ofrecida por los independentistas.

En este recorrido la imagen fue entregada por el Cardenal Ortega a Monseñor Enrique Serpa, Obispo de Pinar del Río, el 2 de octubre de 2011 en El Blanquizal, acompañada por los acordes de la Banda Municipal de Conciertos de Artemisa, iniciando así el diálogo de las comunidades de Artemisa, Candelaria, Cayajabos, Soroa, Las Terrazas, San Cristóbal, Los Palacios, Consolación del Sur, San Luis, San Juan y Martínez, Cabo de San Antonio, Faro Roncali, Guane, Mantua, Minas, Santa  Lucía, Valle de Luis Lazo, Viñales, Puerto Esperanza, San Cayetano, La Palma y Bahía Honda.

Lucía, Valle de Luis Lazo, Viñales, Puerto Esperanza, San Cayetano, La Palma y Bahía Honda.

La capital pinareña organizó una gala cultural en el atrio de la catedral, la Casa de cultura inauguró una exposición y el Coro diocesano, una Cantata; el 30 de octubre fue celebrada en el Estadio Capitán San Luis la misa homenaje, ocasión en que la imagen fue llevada por seis de los mejores peloteros de la provincia. [17] ¿Signo de agradecimiento del equipo de béisbol de Pinar del Río a Cachita por haber contribuido a ser coronado campeón en la Serie 50, de 2011? Lorenzo Quintana, David Castillo, Vladimir Baños, Norlis Concepción, Yosvani Torres y Yosvani Peraza, entre otros, podían estar entre los elegidos. Mayra García Cardentey iniciaba el artículo “Multitudinaria bienvenida de los pinareños los campeones” con el siguiente texto:

Había que estar allí para ver aquello. Un mar de pueblo que no creyó ni en el sol ni largas horas parado en la calle para esperar a su equipo de pelota. // Bastara que llegaran para que toda penuria no fuera en vano. Luego de un intenso periplo por tierras pinareñas, arribó el team de Urquiola al estrado principal de la calle Martí donde decenas de miles de personas le aguardaban para agradecerle volver realidad el sueño de sentirse campeones. [18]

El sitio conquistado por el equipo de Pinar del Río en el béisbol cubano lo convierte en orgullo de los pinareños amantes o no al deporte. Antecede al campeonato del 2011, los de 1997 y 1998 y, con posterioridad el del 2014. A ello se han de sumar las conquistas de los Vegueros [19] en 1978, 1981, 1982 y 1987. Rendir homenaje a la virgen Mambisa, con este pilar de la cultura, coloca a los pinareños en ese hablar diáfano y cotidiano que la religiosidad popular profesa a La Caridad.

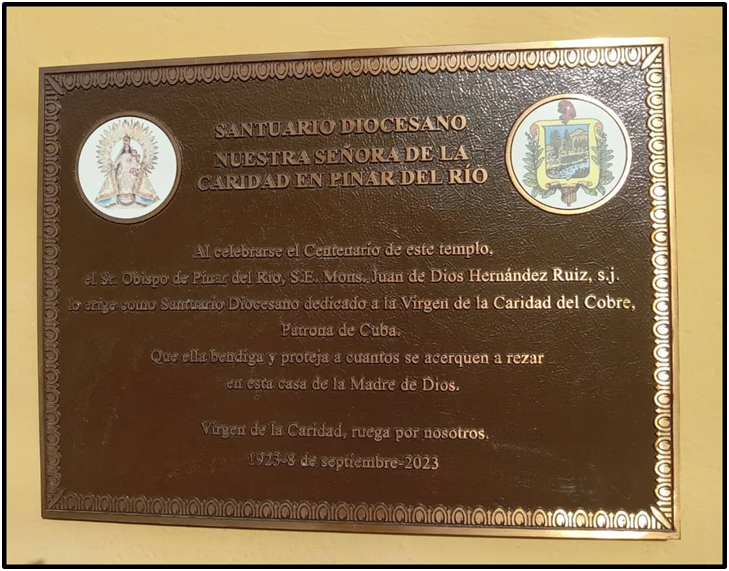

Con dicha trayectoria, la casa de María en Pinar del Río arriba a su centenario en el 2023 y en el marco de su celebración, monseñor Juan de Dios Hernández Ruiz, obispo de la diócesis, la erige Santuario Diocesano dedicado a la Virgen de la Caridad del Cobre, Patrona de Cuba. La placa que así lo expresa se hace acompañar de dos simbólicas imágenes: a un lado, la virgen; al otro, el escudo diseñado por Esteban Valderrama de la Peña en 1928, unión de lo nacional y local, a la que acompaña el augurio: “Que ella bendiga y proteja a cuantos se acerquen a rezar en esta casa de la Madre de Dios”.

A la celebración del centenario se sumaron las instituciones culturales y políticas de Pinar del Río, divulgando su significación cultural para la forja de la identidad pinareña. Tele Pinar, por ejemplo, en colaboración con el Museo y el Archivo Provincial, dedicó uno de los programas Raíz y Memoria y desde su plataforma digital la periodista Evelyn Corbillón Díaz apuntaba en “Ermita de la Caridad: cien años protegiendo la ciudad pinareña”:

Cada ocho de septiembre, miles de feligreses van al encuentro con la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre en un sitio insigne de la ciudad de Pinar del Río. // 100 años han pasado desde la apertura del templo Nuestra Señora de la Caridad, un espacio que venera a la virgen mambisa y al cual acuden los pinareños a contar sus penas, agradecer la escucha a sus plegarias o rendir tributo a quien ha acompañado a los cubanos desde que en el siglo XVII fuera avistada en la bahía de Nipe. // Para creyentes y no creyentes el lugar no pasa desapercibido. En el ir y venir rutinario de los pobladores de la urbe, se detienen las prisas en su cercanía; incluso los infantes se sienten atraídos por su belleza arquitectónica. La Patrona de Cuba es símbolo de cubanía, resistencia, de fe en una isla diversa que intenta superar adversidades y no se rinde. [20]

Los festejos pinareños a la Virgen de la Caridad del Cobre, este 8 de septiembre de 2025, mostraron la convicción de participar en un sustancial fragmento identitario, al que instituciones religiosas y civiles prestan protección. Quizás diste el recorrido de las procesiones realizadas entre 1923 y 1985 bajo la dirección del padre Cayetano, pero reinó en ellas una espiritualidad que se distinguía por la unidad en medio de la inherente diversidad que nos caracteriza. Pinareños y forasteros, con lágrimas de emoción en los ojos o apretados el corazón, manifestaron solemnidad ante una auténtica expresión de un patrimonio que apuesta por lo nacional desde la historia cultural de su patria chica, esa que hizo suya el sacerdote Cayetano Martínez Sánchez, donde hizo de la Catedral San Rosendo y la Iglesia de la Caridad, sus grandes amores, aquel que conocía a Pinar del Río en un sentido enciclopedista. No es casual que ante su partida, el 6 de febrero de 1986, su cuerpo fuera conducido en hombros desde la catedral al cementerio seguido en procesión por el pueblo pinareño. [21]

[1] Néstor García Canclini: "Los usos sociales del patrimonio cultural", p. 17, en Enrique Florescano (Comp.): El patrimonio cultural de México, Consejo Nacional para las Culturas y las Artes y el Fondo de Cultura Económica, México, 1993.

[2] “En Baracoa está presente el momento del encuentro entre europeos y amerindios”. Alicia García Santana: Las primeras Villas de Cuba, p. 33, Ediciones Polymita, La Habana, 2008.

[3] George Lukács: Estética I. La peculiaridad de lo estético. Cuestiones liminares de lo estético, Ed. Grigalbo, Barcelona, 1982.

[4] Urbanismo: Desde la historia del arte el profesor Gonzalo M. Borrás Gualis en Teoría del Arte I. Las obras de arte define urbanismo como: “Todo lo relativo a la ciudad —morfología urbana, mentalidad, legislación, etc. — en un continuo espacio-temporal que exige la incidencia de componentes espaciales y temporales”. Gonzalo M. Borrás Gualis: Teoría del arte I. Las obras de arte, p. 151, Historia 16, Información e historia, Madrid, 1996.

[5] Marcos Antonio Tamames Henderson: El urbanismo de Camagüey entre 1528 y 1837 (Tesis doctoral), pp. 7-8, Editorial Universitaria, La Habana, 2018. Cf.: José Luis Romero: Latinoamérica: las ciudades y las ideas Ed. Siglo xxi Editores, Argentina, 1986.

[6] Apud. Luz Merino Acosta: “La crítica no se hace de oídas”, p. 33, en Luz Merino Acosta: Jorge Mañach. ¿Crítico de Arte?, Editorial Letras Cubanas, La Habana, 2019. La profesora Luz Merino Acosta precisa: “El valor en el pensamiento de Jorge Mañach es coincidente con la mirada orteguiana del concepto en la medida en que hay un sentido relacional entre la obra (lo objetivo) y el crítico (lo subjetivo), y el valor del objeto se sitúa en la conciencia, por lo que el sujeto es quien otorga la cualidad al objeto”, p. 34.

[7] Yamile Deriche Redondo: “Patrimonio y subjetividades: idas y vueltas”, p. 35, en Fabiola Yazmín Rodríguez Orantes (Coord.): Patrimonio cultural y natural. Reflexiones para la acción, [pp. 35-52] Universidad Autónoma de Baja California Sur, México, 2024.

[8] Marcos Antonio Tamames Henderson: “Amistad no. 404 en el concierto del patrimonio cultural cubano”, Museo Centro Habana, La Habana, 6 de jul. de 2022. https://museocentrohabana.blogspot.com/2022/ [16-9-2025].

[9] V.: Rafael Lam: “José White y su Bella cubana”, La jiribilla, La Habana, 19 de marzo de 2018, https://www.lajiribilla.cu/jose-white-y-su-bella-cubana/ [16-9-2025].

[10] Roberto Méndez Martínez: “Ignacio Cervantes y sus danzas eternas”, Habana Radio, 31 de mayo de 2013. http://www.habanaradio.cu/articulos/ignacio-cervantes-y-sus-danzas-eternas/ [16-9-2025].

[11] Elizabeth Díaz González: “La historia me hizo un mejor ser humano", p. 18, en Eduardo Torres-Cuevas: Pasión por hacer y pensar la historia, Colección Premio Nacional de Ciencias Sociales, Editorial Ciencias Sociales, La Habana, 2021.

[12] Acerca de la representación y construcción de este símbolo nacional V. Julio Corbea Calzado: "La virgen de la Caridad del Cobre: Construcción simbólica y cultura popular", Del Caribe, (25):4-11, Santiago de Cuba, 1996.

[13] Marcos A. Tamames Henderson: La ciudad como texto cultural. Camagüey 1514-1837, pp. 81-82, Ed. Ácana, Camagüey, 2005.

[14] Entrevista a Javier Jaureguí Gastro, Marianista sacerdote. Programa Raíz y Memoria: “La ermita de la Caridad del Cobre de la ciudad de Pinar del Río”, YouTube, Tele Pinar, 8 de septiembre de 2023.

[15] Pedro Agustín Morell de Santa Cruz: Visita eclesiástica, t. 1, p. 72, Ed. Imagen Contemporánea, La Habana, 2005.

[16] Heraldo Pinareño, 23 (1717):1, Pinar del Río, jueves 6 de septiembre de 1945. Las cursivas añadidas.

[17] Misa en honor a la Caridad del Cobre. Pinar del Río, YouTube, Mayra García C., 8 de noviembre de 2011.

[18] Mayra García Cardentey: “Multitudinaria bienvenida de los pinareños los campeones”, Cubadebate, 4 de mayo de 2011. http://www.cubadebate.cu/noticias/2011/05/04/multitudinaria-bienveida-de-los-pinarenos-a-los-campeones/fotos.

[19] El equipo Vegueros era uno de los dos equipos que representaba a la provincia de Pinar del Río entre 1967 y 1992. A partir de la temporada 1992-1993 la provincia pasó a ser representada por un único equipo, con el nombre de Pinar del Río.

[20] Evelyn Corbillón Díaz: “Ermita de la Caridad: cien años protegiendo la ciudad pinareña”, Tele Pinar, 8 de septiembre de 2023, https://www.telepinar.cu/ermita-de-la-caridad-cien-anos-protegiendo-a-la-ciudad/ [12-9-2025].

[21] V.: “P. Cayetano Martínez Sánchez”, Mi Pinar del Río, https://mipinar.woedpress.com/figuras-pinareñas/p.cayetano/ [18-9-2025].

Deje un comentario