Cuando Eloísa Cartonera abrió sus hojas al mundo, ya la Vigía estaba aquí. Y no solo estaba, arrasaba con la vitalidad de sus creaciones.

«A los dieciocho años del desembarco de Colón –dice el sabio Ambrosio Fornet en su historia del libro–,[1] se introdujo en Cuba la represión colonialista; a los veinte la mano de obra africana; a los treinta, la caña de azúcar; a los doscientos veintiocho, la imprenta». Es decir, la imprenta llega a Cuba en 1720, aunque no es hasta 1722 que se logra el primer impreso conocido. Y de esa etapa fundacional sólo el investigador reconoce como «verdadero alarde técnico y artístico que no volvería a intentarse en medio siglo» la publicación en 1787 de la obra primera obra científica escrita por Antonio Parra Descripción de diferentes piezas de historia natural o Libro de los Peces, como también se le conoce. El libro, de casi doscientas páginas, lucía setenta y cinco láminas interiores las cuales daban el toque artístico a la publicación. A lo largo del desarrollo de la imprenta y del sistema editorial cubano no se registra un acontecimiento similar al surgimiento de las Ediciones Vigía en Matanzas en 1985. Una editorial/imprenta que hace, de lo que solemos llamar libro, un objeto de arte y lo reproduce en doscientas copias, únicas cada una de ellas. El número doscientos es un número premonitorio.

Las ediciones cartoneras nacidas en Argentina en la década del 2000 –en agosto de 2003, con Eloísa Cartonera, para ser más exacta–, son conocidas en casi todo el mundo. Se les han dedicado libros completos, disímiles trabajos de tesis, investigaciones, artículos en revistas y ponencias en congresos. Sus creadores son reconocidos artistas y el impacto de su labor ha fructificado en la creación de este tipo de editoriales en varios países de la América Latina, Europa y África. Sus libros también se coleccionan en bibliotecas de todo el mundo y por coleccionistas privados. Eloísa Cartonera (como otras tantas) es una organización sin ánimos de lucro que compra el cartón a los cartoneros de la calle pagándoles tres veces más de lo que ganarían vendiéndoselo a la fábricas de reciclaje y lo usa para encuadernar libros hechos a base de páginas fotocopiadas de poesía y cuentos.[2] Sus cubiertas son coloridas y con deliberado trabajo manual en las tipografías. Es loable, sin dudas el trabajo que han hecho y que hacen y la calidad de los textos que publican.

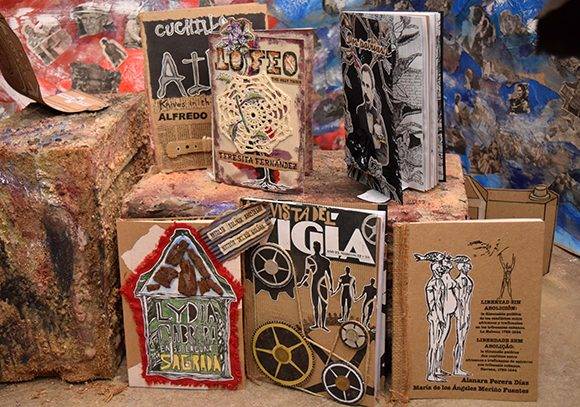

Ahora bien, antes de Eloísa Cartonera estuvo Ediciones Vigía. Y su nacimiento fue un hito no solo en la historia cultural cubana sino también, me atrevo a decir, en la América Latina y el Caribe. Ejemplares de Ediciones Vigía se atesoran en varias universidades de los Estados Unidos donde no solo se exponen de manera permanente (Michigan, Chicago, Missouri y Florida) sino que se utilizan también para la enseñanza, como lo hace la Cuban Heritage Collection de la Universidad de Miami o la Biblioteca del Congreso. La Sherman Art Library, de Dartmouth College, guarda más de cien ejemplares en su Colección Especial de Arte, de la misma manera que el MoMA y el Metropolitan Museum en Nueva York incluyen ejemplares matanceros entre sus valiosas colecciones. Otros espacios como el Museo Atlántico de Islas Canarias, el Instituto Iberoamericano de Berlín y la Biblioteca Británica en Londres, también los atesoran. En 2008 Ediciones Vigía fue galardonada con el premio Estrella Internacional a la calidad en la categoría ORO durante la XII Convención International Star for Leadership in Quality, de París. El reconocimiento –que forma parte del programa anual de Premios Business Initiative Directions, para reconocer el prestigio de destacadas empresas, organizaciones y emprendedores– por primera vez fue otorgado a una editorial cubana.

Sin embargo, haciendo una veloz revisión de la extensa bibliografía que he mencionado, extraña la ausencia de Vigía en el recorrido histórico de las cartoneras o de las editoriales artesanales, aun cuando las propias editoriales de este tipo han reconocido su labor anticipativa e inspiradora. Varios de los autores de los textos encontrados reconocen antecedentes de publicación de unos pocos títulos con escasos ejemplares artesanales en Venezuela, Argentina, México o Chile, entre las décadas del sesenta y el ochenta (anteriores a la fundación de Vigía), y en el caso concreto de Cuba solo encuentro dos menciones a Vigía que copian información errónea la una de la otra (el argentino Fabrizio Di Buono cita al costarricense Diego Mora),[3] y un trabajo del peruano Alfredo Ruiz Chinchay incluido en un atractivo volumen que se acerca más a la realidad objetiva.[4] Esta ¿indolencia? me induce a suponer que lejos de un desconocimiento de su existencia, Vigía no se considera una editorial cartonera en rigor, con lo cual coincido plenamente.

«Que me comparen pero que no me confundan», parecería corear Vigía al ritmo de Cándido Fabré y los Jóvenes Clásicos del Son, desde su mítico asiento en el número 1 de la calle Magdalena esquina Río, custodiada por las tranquilas aguas de la bahía matancera y el río San Juan. Si bien comparte con las cartoneras el propósito altruista de caminar, como ha dicho Laura Ruíz, «junto con los pobres de la tierra»,[5] y también cada una a su modo existe, como dijo Agustina Ponce, «no para recibir grandes ganancias [sino] para mostrar al mundo que existen todavía los Quijotes y los Sanchos. Que existe todavía el lado romántico del mundo, el lado donde el hombre puede entregar una obra de amor»,[6] entre una cartonera como Eloísa y Ediciones Vigía hay notables diferencias, especialmente en la manera de concebir sus publicaciones, siempre compartiendo el principio de diseminar lo mejor de la literatura. Para la primera, sin pretensiones artísticas, de sencilla elaboración con cartón pintado y páginas «fotocopiadas que salen ahora de una imprenta Offset Multilith»[7] y para la segunda con mayores aspiraciones desde el punto de vista estético y artesanal, con la intención de superar lo que la materia prima ofrece.

Vigía no fue una editorial que quisimos hacer, no fue una cosa que soñamos, más bien fue algo no soñado que se hizo una realidad de sueños.

A los pocos años de la creación de Vigía ya estábamos conscientes de que esa iba a ser nuestra estética, de que íbamos a crecer en ese camino; de que queríamos hacer libros distintos, de que queríamos basarnos en el arte pobre, de que queríamos basarnos en los papeles pobres y eso empieza a defender una estética como el «art povera», empieza a defender esa estética y a tratar de engrandecer y hacer rica esa estética pobre. La dificultad existe, la dificultad material siempre ha existido, pero el saber amar ese material, el saber que podemos aprovechar ese material es el que nos hace defender lo pobre como una estética, no simplemente como una necesidad –confiesa Rolando Estévez a la profesora e investigadora uruguaya Juanamaría Cordones-Cook.[8]

Mientras Agustina Ponce le comenta a Esther Barroso en su entrevista de 2021: «En Vigía la labor escritural y la del artista visual tienen la misma importancia en el libro, ellos deben reinterpretar la obra del escritor y llevarla como imagen al libro». Es la fabricación de esa interpretación la que hace de Vigía una editorial atípica y de sus creaciones «una colección única y extraordinaria, original y de una gran belleza en la historia del libro cubano», según la maestra Adelaida de Juan, quien además afirma que «las ediciones Vigía constituyen un hito importante en la historia de las ediciones cubanas. Han logrado convertir la pobreza en riqueza».[9]

El impulso de Alfredo Zaldívar el 25 de abril de 1985 cuando tecleó por primera vez un poema de Luis Lorente –que su autor leería al día siguiente en la Casa del Escritor–; poema que luego imprimió en un pergamino dibujado por Yovani Bauta, y que con ocurrente gracia bautizó como de Ediciones Vigía, ha sido uno de los actos fundacionales más trascendentes de la historia editorial cubana. Desde que idearon ilustrar la primera invitación, el primer programa, “cosas que parecían de alguna manera ediciones”, dice Estévez, ya se estaba fundando una nueva manera de entender la simbiosis entre la literatura y el arte.[10] El crecimiento y sostén de las Ediciones Vigía, aun en tiempos de crisis fue una lección para la industria del libro en Cuba, para los escritores y para los editores. Vigía demostró lo que se puede lograr con la independencia y la libertad creativas, con la imaginación y los deseos de hacer, con el buen gusto y el buen criterio estético y literario. Demostró que La Habana no es el centro de todas las cosas y que se puede llegar urbi et orbi desde una modesta esquina de una capital provincial. Demostró el cambio de valor de lo invisible por cotidiano cuando verdaderos artistas y artesanos lo moldean. Demostró el valor de crear una familia creativa, del trabajo colectivo, el esfuerzo y la entrega. Y demostró el infinito valor de la persistencia humana.

El quinqué que «surgió como una imagen que hacía falta en un dibujo y se quedó, se quedó porque nos parecía una luz humilde, nos parecía que Vigía quería iluminar desde la humildad, nos parecía una luz cotidiana y Vigía verdaderamente trabajaba desde una cotidianidad del trabajo, de la labor, nos parecía que es transparente como un cristal, entonces esos elementos de la iluminación y la pobreza hicieron que el quinqué se quedara. Ahora el quinqué en sí mismo se ha convertido en un millón de símbolos, cada uno de los libros ha aportado su propio quinqué», dice Estévez.[11] Una cúpula quinqué, una planta florecida quinqué, una mujer quinqué, un búcaro quinqué, un barco quinqué, quinqués con llamas rojas y amarillas, un quinqué con una bandera cubana como llama. Los quinqués de Vigía se alimentan del sudor, la sangre, las escamas de piel, las lágrimas y las risas vertidas en cada libro, es por eso que su luz no descansa. Ese quinqué que Estévez llevaba tatuado en su piel, con una llama azul y roja –distinción que remite a lo cubano y a la transición entre los colores más fríos a los más cálidos, como de la paz al tormento– es la mejor representación de su nombre: Vigía.

Estévez, quien hoy se siente como una vena rota, supo irrigar a tiempo el cuerpo de la Vigía para que su legado no se pierda: «Vigía es un arte entre dos artes, el arte de la literatura y el arte de la plástica unificados. Por eso he insistido también con los que nos vienen siguiendo que no se puede ilustrar no se trata de ilustrar como hacen las otras editoras convencionales, ilustrar la palabra, ilustrar el texto que ya está hecho sino encontrar una tercera orilla, un tercer camino que no es ni exactamente el plástico ni exactamente el literario y fundirlos. Yo creo que en esa fusión de plástica y literatura que da un producto otro es exactamente por donde anda la estética de Vigía». Y se preguntaba si esta fusión era parte de un arte contemporáneo,[12] ¿quién podría ponerlo en duda? Vigía es arte contemporáneo y arte para todos los tiempos. Por todas estas razones merece muchos más libros, ensayos, artículos y estudios salidos de nuestra Isla y del resto del continente que nos abriga.

«Quiero que Vigía siga existiendo –afirma Zaldívar– y seguirá existiendo porque surgió como un proyecto muy auténtico, muy orgánico en el sentido que era una necesidad, una necesidad que no se ha suplido, que sigue existiendo». «Yo quiero que Vigía me sobreviva y que se sigan haciendo libros más allá del final de mi vida, de la misma manera que quiero hacer libros de Vigía hasta el último día de mi vida», dejó testado Estévez, y lo consiguió.[13] «Y yo creo que Vigía va a vivir por mucho tiempo –afirma Agustina Ponce, su directora desde 1998–, yo creo que va a vivir porque desde su nombre, que es Vigía, está diciendo que va a vigilar y a cuidar de una ciudad y de su arte».[14]

«Vigía es el amor a la verdadera vida, a la vida real», dice Laura Ruíz, quien ha transitado por todos los espacios del hacer de Vigía hasta llegar a la edición. «Quiero para hoy para Vigía que siga en pie, que siga construyendo sueños, que siga generando belleza. Yo creo que la humanidad necesita belleza, que Cuba necesita belleza, aunque sea un gramo diario de belleza».[15] Y subraya Nancy Morejón: «Cuando surge Vigía hay como un respiro para la belleza, para la belleza que tiene que formar parte siempre de la condición humana y del entorno del ser humano».[16] Sin lugar a dudas, es imprescindible esparcir la belleza, no de cualquier índole, sino esa belleza que Vigía ha sabido deslizar en nuestras vidas durante cuarenta años, una belleza que acaricia los sentidos y el intelecto, una belleza perdurable, inmarcesible. Como ha recordado Agustina Ponce en múltiples oportunidades, ya Eliseo Diego legó a la Vigía «el tiempo, todo el tiempo», solo nos quedaría reclamar para ella, lo que el célebre escritor alemán reclamaba para sí: «¡Luz, más luz!».

[1] El libro en Cuba, La Habana, Letras Cubanas, 1994, p. 11.

[2] Ksenija Bilbija: «El valor de un cartonero en el mercado cultural: iconografías argentinas» (Traducción de Carlos Andrés Gil). Cuadernos del CILHA, año 15 núm. 21, 2014, pp. 137-155.

[3] «La idea de tapas de libros con cartón encuentra sus precursores en la edición de Los poemas de Sydney West por Juan Gelman, que la editorial Galerna (Buenos Aires) publicó en 1969, así como en la idea editorial de Elena Jordana que creó Ediciones Mendrugo en México, publicando obras de Ernesto Sábato, Octavio Paz y Nicanor Parra, en los años 70. Siempre en los 70, destacamos el antecedente guaraní por mano de Carlos Martínez Gamba, poeta guaraní hablante que publicó sus poemas con tapas de cartón. Otros antecedentes, señala Diego Mora (2013), se pueden encontrar en Chile y en Cuba. El primero, en plena dictadura, es decir en el 1983, con la publicación de Bobby Sands desfallece en el muro, primer libro de Carmen Berenger, la cual utiliza la producción artesanal para evitar los permisos del entonces Ministerio del Interior; mientras el caso cubano nos ofrece un paralelo con el contexto de surgimiento de Eloísa Cartonera, es decir un contexto de crisis. En este caso hablamos de la crisis del 1991 y de las Ediciones Vigía. El proyecto de Alfredo Zaldívar ve sus libros de cartón adquirir un valor en la estética y en el diseño que capturan la atención como “libros-objeto” (Mora, 2013; p.5)». Se refiere a Diego Mora: “No juzgues este libro solamente por su portada: La literatura colorinche del fenómeno cartonero”, University of Cincinnati, 2013. Apud Fabrizio Di Buono: «“Un libro de otra manera”. De la experiencia de Eloísa Cartonera a la difusión de un modo de (hacer) producción». XIII Jornadas de Sociología. Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, 2019. Acta Académica, https://www.aacademica.org/000-023/574.

[4] «Ediciones Vigía, por su parte, es una editorial cubana con un giro artístico especial, por la aplicación de collages», y en nota al pie cita: «Fue fundada en 1985 en la ciudad de Matanzas, Cuba. […] La editorial formó parte de un movimiento cultural más amplio relacionado con la Casa del Escritor de Matanzas que incluía talleres, tertulias y performances. Su primer editor principal fue el ensayista y poeta cubano Alfredo Zaldívar. […] Los libros se confeccionan a mano con esténciles y se componen con una variedad de material encontrado que va desde arena rescatada de las playas de Varadero, pasando por telas e hilos de coser, hasta los descartes de materiales de construcción como el papel de techo o la viruta. Los formatos de los libros varían desde los pergaminos, a las plaquetas, hasta aquellos de corte más convencional (Gordon-Burroughs, Jessica. «Semblanza de Ediciones Vigía (1985)». Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes. http://www.cervantesvirtual.com/nd/ark:/59851/bmct74d5)». Apud Alfredo Ruiz Chinchay: «Editoriales cartoneras en América Latina: una oportunidad para nuevos tiempos», en Marina Garone Gravier et al.: Un hilo de tinta recorre América Latina: contribuciones para una historia del libro y la edición regional; coordinación de Marina Garone Gravier, Villa María, Eduvim, 2022, pp. 233-251.

[5] Fragmento de testimonio tomado del documental Vigía 40 años con el corazón en las manos. Yumurí Streaming. https://youtu.be/7c2IEqR4fW0?si=aIgb_ksL6pnfRDFQ

[6] Fragmento de testimonio tomado de Esther Barroso: «Entrevista con Agustina Ponce, directora de Ediciones Vigía», Cubavisión Internacional, 30 de marzo de 2021. https://www.youtube.com/watch?v=OZoixSRwzVk

[7] Ksenija Bilbija: ob. cit. p. 140.

[8] Agradezco a Juanamaría Cordones-Cook su entusiasmo y el envío de los documentales que produjo y dirigió sobre la obra de Rolando Estévez y Ediciones Vigía para facilitar la redacción de este trabajo. Ediciones Vigía. Poéticas visuales/Visual Poetics y Libro único, ambos de 2012, de donde fueron tomados los dos fragmentos de testimonio reproducidos aquí.

[9] Fragmento de testimonio tomado de Ediciones Vigía. Poéticas visuales / Visual Poetics.

[10] Idem.

[11] Idem.

[12] Idem.

[13] Idem.

[14] Fragmento de testimonio tomado de Vigía 40 años…

[15] Idem.

[16] Fragmento de testimonio tomado de Ediciones Vigía. Poéticas visuales / Visual Poetics.

Deje un comentario